シンクタンクとコンサルは、いずれも年収水準の高さや市場価値の高さから人気の高いキャリア領域です。しかし近年では、両者の業務内容や役割が重なり合う部分も多く、違いが分かりにくいと感じる人が増えています。

本ページでは、シンクタンクやコンサルティングファームへの転職を検討している方に向けて、両者の違いを分かりやすく解説します。

そもそもシンクタンクとは?

シンクタンクとは、政策や経済、技術、社会問題などに関する調査や研究を行い、データや提言を提供する会社や機関のことです。政府、企業、非営利団体、国際機関などに対し、専門的なアドバイスや解決策を提案します。

| 業務 | 業務内容 |

|---|---|

| 調査・分析 | ■ 政策や市場動向に関するデータ収集・分析 |

| 政策提言 | ■ 経済政策や社会問題解決のための報告書や提言書を作成 |

| コンサルティング | ■ 企業や政府機関に対して戦略的アドバイスを提供 |

| SIer | ■ ITコンサルティング・SIer機能を提供 ■ 一部の大手シンクタンクのみ提供 |

シンクタンクの業務は、単なる調査や政策提言にとどまりません。近年では、事業会社に対する経営コンサルティングを行うほか、一部の大手ではSIerとしてIT領域の支援まで手がけるケースもあります。

たとえば野村総合研究所のような企業では、政策提言を担うシンクタンク的な役割から、ITコンサルティングやシステム開発を中心とする技術的な役割まで、幅広い機能を有しており、所属する部門によって業務内容が大きく異なります。

このように、特に大手シンクタンクは経営コンサルやITコンサルの機能を併せ持つようになっており、その結果、コンサル企業との境界が曖昧になっています。これが、両者の違いが分かりにくいと言われる要因となっています。

シンクタンクの種類

シンクタンクにはさまざまな種類(金融機関系・事業会社系・政府系・大学系)があります。

| 業務 | 業務内容 |

|---|---|

| 金融機関系 | ■ 銀行や証券会社などの金融機関が設立 ■ 経済や金融市場の調査、分析を行い、顧客や投資家への情報提供を目的 ■ 野村総合研究所、日本総合研究所、三菱UFJリサーチ&コンサルティングなど |

| 事業会社系 | ■ 事業会社(製造業、IT企業など)が設立 ■ 業界や市場動向を調査し、企業戦略や新規事業開発をサポート ■ 三菱総合研究所、NTTデータ経営研究所、富士通総研、電通総研など |

| 政府系 | ■ 政府や行政機関が設立 ■ 政策立案や行政運営を支援するための調査や研究を行う ■ 経済社会総合研究所、経済産業研究所(RIETI)など |

| 大学系 | ■ 大学や学術機関が設立 ■ 専門知識を活用し、学術研究を実社会に応用することを目的 |

金融機関系は、銀行や証券会社などの金融機関が設立したシンクタンクのことを指します。経済や金融市場の調査、分析を行い、顧客や投資家への情報提供を目的としています。

事業会社系は、事業会社(製造業、IT企業など)が設立したシンクタンクのことを指します。業界や市場動向を調査し、企業戦略や新規事業開発をサポートすることを目的としています。

なお、事業会社系のシンクタンクの場合、親会社のサポートをメインとしており、外部顧客にはサポートを提供しないケースも少なくありません。

政府系は、政府や行政機関が設立したシンクタンクのことを指します。政策立案や行政運営を支援するための調査や研究を行っています。

大学系は、大学や学術機関が設立したシンクタンクです。専門知識を活用し、学術研究を実社会に応用することを目的としています。

シンクタンクとコンサルの違い

シンクタンクは社会・経済・政策などの調査や研究を通じて提言を行う機関であり、コンサルは企業の経営課題を解決し成果を生み出すことを目的としています。

ただし、これは定義上の違いにすぎません。実際には、野村総合研究所や大和総研のような大手シンクタンクが企業向けのコンサルを行ったり、マッキンゼーやBCGなどのコンサルが政策調査や社会課題の研究を担うこともあります。

そのため、両者の領域は入り混じっており、必ずしもすべてに当てはまるわけではありません。ただし、大手企業でなれば大きな違いはおおむね以下で説明できます。

| 項目 | シンクタンク | コンサル |

|---|---|---|

| 目的 | ■ 社会や産業の課題を調査・分析し、政策や方向性を提言する | ■ 企業の経営課題を解決し、利益や成果を生み出す |

| クライアント | ■ 官公庁・自治体・業界団体など公共性の高い組織や親会社 | ■ 民間企業(国内外の大手企業など) |

| 業務範囲 | ■ 調査・分析・政策提言まで(実行支援は限定的) | ■ 戦略立案から実行支援まで |

| 出自 | ■ 銀行・証券・メーカーなど大企業の調査部門や研究所・公共調査機関が母体 | ■ 欧米発の経営コンサル文化に起源。会計事務所やMBA人材を中心に発展 |

| 社風の傾向 | ■ 落ち着いた研究職的・安定志向 | ■ 成果主義・スピード重視 |

| 年収 | ■ 安定的な給与体系が中心 | ■ 成果主義の傾向が強い |

| 代表的企業 | ■ 野村総合研究所、三菱総合研究所、日本総研、大和総研 | ■ マッキンゼー、BCG、アクセンチュア、デロイトなど |

シンクタンクとコンサルの違い#1:

目的・クライアント

シンクタンクとコンサルの違いとしてまず挙げることができるのが、目的とクライアントです。

シンクタンクは社会や産業全体の課題を分析し、政策や制度の改善に向けた提言を行うことを目的としています。一方で、コンサルは企業が抱える経営課題を解決し、業績向上や事業成長といった具体的な成果を生み出すことが目的です。

そのため、シンクタンクは官公庁や自治体、業界団体を主なクライアントとするのに対し、コンサルは民間企業を中心に支援を行う点が大きな違いです。

ただし、大手のコンサルティングファームの中には、政府や業界団体をクライアントとし、社会全体の課題解決に関わるケースもあり、近年は両者の領域が徐々に重なりつつあります。

シンクタンクとコンサルの違い#2:

業務範囲

業務範囲も、シンクタンクとコンサルにおける大きな違いです。

シンクタンクは社会・経済・政策などの調査や分析、提言を中心に行い、主にレポートや研究成果として知見を提供するのが主な仕事です。

これに対し、コンサルは企業の課題解決を目的に、戦略立案から業務改革、DX推進などの実行支援までを担います。つまり、シンクタンクが分析と提言に重きを置くのに対し、コンサルは実行と成果創出まで踏み込む点が大きな違いです。

ただし、大手シンクタンクの中には、顧客の要請に応じて政策立案にとどまらず、その後のシステム導入や運用までを担うケースもあります。

シンクタンクとコンサルの違い#3:

出自

シンクタンクとコンサルの違いとして、出自(成り立ち)も挙げられます。

シンクタンクはもともと、銀行や証券会社、メーカーなど大企業の調査部門や研究所を母体として設立されたケースが多く、経済・産業・政策の分析を主な目的として発展してきました。

| 業務 | 業務内容 |

|---|---|

| 金融機関系 | ■ 銀行や証券会社などの金融機関が設立 ■ 経済や金融市場の調査、分析を行い、顧客や投資家への情報提供を目的 ■ 野村総合研究所、日本総合研究所、三菱UFJリサーチ&コンサルティングなど |

| 事業会社系 | ■ 事業会社(製造業、IT企業など)が設立 ■ 業界や市場動向を調査し、企業戦略や新規事業開発をサポート ■ 三菱総合研究所、NTTデータ経営研究所、富士通総研、電通総研など |

| 政府系 | ■ 政府や行政機関が設立 ■ 政策立案や行政運営を支援するための調査や研究を行う ■ 経済社会総合研究所、経済産業研究所(RIETI)など |

| 大学系 | ■ 大学や学術機関が設立 ■ 専門知識を活用し、学術研究を実社会に応用することを目的 |

一方で、コンサルティングファームは欧米を起源とし、企業経営の効率化や成長支援に携わることで発展してきた歴史があります。

こうした出自の違いが、シンクタンクとコンサルにおける企業文化の差につながっています。

シンクタンクとコンサルの違い#4:

社風の傾向

社風の傾向も、シンクタンクとコンサルの違いとして挙げられます。

シンクタンクは研究・分析を重視する文化であり、落ち着いた雰囲気の中で、緻密さや正確性を大切にする社員が多い傾向にあります。組織としての信頼性や中立性を重んじるカルチャーが特徴となっています。

一方、コンサルは成果志向の文化が強く、スピード感を持って成果を追求する傾向があります。短期間で目に見える結果を求められる環境であり、競争意識も高く殺伐とした環境であることもあります。

このように、シンクタンクは堅実さと専門性を重視し、コンサルはスピードと成果を追求するなど、それぞれ異なる価値観や働き方となっていることが多いです。

シンクタンクとコンサルの違い#5:

年収

シンクタンクとコンサルの違いとして、年収も挙げられます。

シンクタンクは官公庁や自治体、業界団体などを主なクライアントとし、公共性の高い業務や親会社からの調査依頼を安定的に受託していることから、報酬も比較的安定しています。

特に研究やリサーチに携わる職種では、成果が数値化されにくいため、年功や専門性に応じた堅実な給与体系が主となっています。

一方、コンサルは企業の業績向上といった明確な成果にコミットする職種であり、成果主義の色合いが強いのが特徴です。プレッシャーや負荷が大きい分、報酬にも反映されやすくシンクタンクと比べて年収水準に差が出やすいです。

シンクタンクとコンサルの違いが分かりづらいと言われる理由

ここでは、シンクタンクとコンサルの違いが分かりづらいと言われる理由について解説します。

シンクタンクとコンサルの違いが

分かりづらいと言われる理由

↑項目をタップすると該当箇所までスクロールします

シンクタンクとコンサルの違いが分かりづらいと言われる理由#1:

コンサルティング業務・実行支援まで担うシンクタンクが増えているため

コンサルティング業務・実行支援まで担うシンクタンクが増えているというのが、シンクタンクとコンサルの違いが分かりづらいと言われる理由の1つです。

もともと、シンクタンクは調査・分析、コンサルは課題解決と実行支援と明確に役割が分かれていました。しかし近年では、特に大手シンクタンクを中心に、従来の分析に加えて実行支援までを担う企業が多いです。

- クライアントから、政策立案や分析だけでなく実行フェーズまで支援を求められるようになった

- 大手シンクタンクでは、利益率の高いコンサル案件を取り込みたいという経営的意図がある

- DXやデジタル政策の拡大により、ITコンサルティングのニーズが急増している

主な理由としては、クライアントから実行支援までを求められるようになったこと、そして特に大手シンクタンクでは、利益率の高いコンサル案件を取り込みたいという経営上の意図があることが挙げられます。

シンクタンクとコンサルの違いが分かりづらいと言われる理由#2:

シンクタンク内の部署によってやることが大きく異なるため

シンクタンクとコンサルの違いが分かりづらいと言われる理由として、シンクタンク内部で部署ごとに業務内容が大きく異なるという点も挙げられます。

多くのシンクタンクでは、政策立案や社会課題の調査・分析を担う部門(リサーチ系)と、企業向けの課題解決やIT導入支援を行う部門(コンサルティング系)に分かれています。

そのため、同じ会社に所属していても、政策研究に携わる人は典型的なシンクタンク職である一方、企業支援を行う人は実質的にコンサル企業のコンサルタントと同様の役割を担っています。

このように、シンクタンク内でも部署によって役割が異なり、コンサル機能だけを担う人もいることが、シンクタンクとコンサルの違いを分かりづらくしている要因の一つとなっています。

シンクタンクとコンサルの違いが分かりづらいと言われる理由#3:

大手コンサルが公共的な調査を担うこともあるため

大手コンサルが公共的な調査を担うこともあるというのも、シンクタンクとコンサルの違いが分かりづらいと言われる理由の1つです。

近年では、社会課題の解決や行政のDX推進など、公共分野にも民間の知見を取り入れる動きが進んでおり、大手コンサルも政策立案支援や社会インフラ整備に関与するケースが増えています。

その結果、従来はシンクタンクが担っていた公共領域に、大手コンサルが深く入り込むようになり、両者の境界がさらに曖昧になっています。

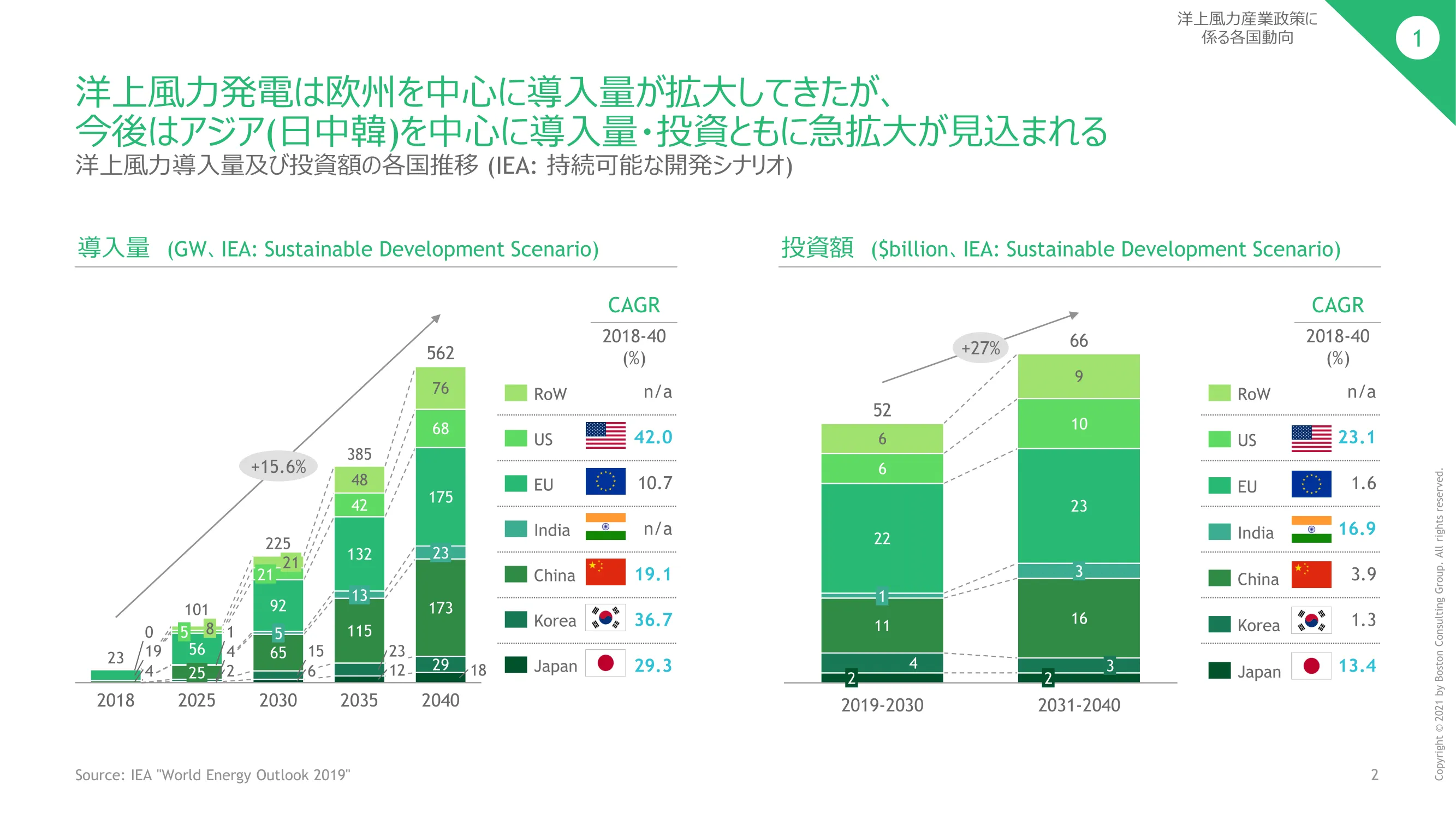

2021年3月

洋上風力に係る官民連携の在り方の検討(サプライチェーン形成に向けた仕組みの検討等)のため調査報告書

経済産業省の「令和2年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査事業」という事業における最終報告書です。BCGのフォーマット・テーマカラーを用いて作成された全69ページのパワーポイント資料です。

シンクタンクへの転職に向いている人の特徴

シンクタンクへの転職に向いている人の特徴としては、下記のようなものが挙げられます。

シンクタンクへの転職に

向いている人の特徴

- 特定分野に深い知識や専門性を持っている人

- データ分析や論理的思考が好きな人

- 調査やリサーチが好きな人

- 社会課題た政策に興味がある人

- コミュニケーション能力がある人

特定分野に深い知識や専門性を持っている人は、シンクタンクへの転職に向いていると言えます。経済、政策、環境、技術などの分野での研究や実務経験がある場合は、経験をシンクタンクでも生かすことができます。

大量のデータを処理し、根拠に基づいた結論を導くのが得意な方や、自分で情報を集めて深く掘り下げる作業を好む方も同様にシンクタンクへの転職に向いていると言えます。

また、チームメンバーと協力しながら成果を出せる人や、クライアントのニーズを聞き出して最適なソリューションを提案することができるコミュニケーション能力のある人もシンクタンクに向いています。

実際に選考を受ける前に自分の転職可能性を知りたい方は、『転職可能性診断』という無料のツールをチェックしてみてください。

簡単な経歴を登録するだけで、以下のような人気企業100社への転職可能性を数字で算出してレポートとして受け取ることができます(出典:転職可能性公式ページ)

【口コミ順】シンクタンク転職におすすめの転職エージェント

以下では、実際にシンクタンク転職に成功した方の口コミをもとに、おすすめの転職エージェントを紹介します。

| 項目 | ポイント | 公式 |

|---|---|---|

ASSIGN 4.8 |

20代・30代のキャリアアップに特化した大手の転職エージェント。サポートの手厚さに定評があり、全国のエージェントの中からJAPAN HEADHUNTER AWARDの最優秀賞を受賞。 | |

JACリクルートメント 4.8 |

オリコン満足度調査「ハイクラス転職部門」で7年連続No.1の大手転職サービス。ミドル層の転職支援に特化しており、プライベートを重視しながら年収アップも狙える好条件の独自求人が多い。 | |

MyVision 4.6 |

コンサル特化型の転職エージェント。ほぼ全てのシンクタンクやコンサルファームと繋がりがあり、フェルミ推定やケース面接対策などを含めて独自の選考ノウハウを保有。 | |

ビズリーチ 4.4 |

登録するだけで高年収のスカウトが届く転職サイト。経歴を登録すると志望業界のハイクラス企業からスカウトが届き、チャット上で年収やワークライフバランスなど気になることを直接質問できる。 |

| 項目 | 年代 | 特徴 | 公式 |

|---|---|---|---|

ASSIGN 4.8 |

20代 30代 40代 50代 | 全国対応 非公開求人 選考サポート スカウト | |

JACリクルートメント 4.8 |

20代 30代 40代 50代 | 全国対応 非公開求人 選考サポート スカウト | |

MyVision 4.6 |

20代 30代 40代 50代 | 全国対応 非公開求人 選考サポート スカウト | |

ビズリーチ 4.4 |

20代 30代 40代 50代 | 全国対応 非公開求人 選考サポート スカウト |

| 項目 | 利用者の口コミ | 公式 |

|---|---|---|

ASSIGN 4.8 |

シンクタンクへの転職を考えていましたが、未経験だったため不安がありました。担当アドバイザーがキャリアの棚卸しから一緒に考えてくれて、どんなスキルがコンサルやリサーチ職で評価されるのかを丁寧に教えてくれました。 | |

JACリクルートメント 4.8 |

他社のエージェントでは紹介されなかったような大手シンクタンクの非公開求人を提案してもらえました。求人の幅も広く、選択肢を広げられた点に満足しています。 | |

MyVision 4.6 |

大手シンクタンクの選考フローや面接傾向など、他では得られない内部情報を教えてもらえました。情報の精度が高く、対策の方向性を明確にできたのが良かったです。 | |

ビズリーチ 4.4 |

ビズリーチ経由でヘッドハンターから複数のシンクタンク求人を紹介されました。どの求人も年収レンジが高く、ハイクラス層に特化している点を実感しました。 |

ASSIGN | シンクタンク未経験者の転職におすすめの転職エージェント

【公式HP】https://assign-inc.com

ASSIGN(アサイン)は、株式会社アサインが運営する若手ハイクラス向け転職エージェントです。ハイクラス・高年収企業の転職に特化している転職エージェントであり、シンクタンク転職にも強みがあります。

キャリアアドバイザーの質が高く、「JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2021」でMVPに選出された実績あるキャリアアドバイザーも在籍しています。

キャリアアドバイザーのサポートが充実していることから、経験が無い方のシンクタンク転職におすすめの転職エージェントだと言えます。

ASSIGN(アサイン)の良い評判・口コミ

20代男性

ASSIGN(アサイン)の良い評判・口コミ

20代女性

| ASSIGN(アサイン)の概要 | |

|---|---|

| サービス名 | ASSIGN(アサイン) |

| 公式ページ | https://assign-inc.com |

| 料金 | 無料 |

| 拠点 | ■ 東京本社: 東京都千代田区霞が関3丁目2-5 ■ 大阪支社: 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目8-10 |

| 運営会社 | 株式会社アサイン 厚生労働省 有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-308560 |

JACリクルートメント | ミドル・エグゼクティブ層のシンクタンク転職におすすめ

【公式ページ】https://jac-recruitment.jp

JACリクルートメントは、30代以降のミドル・エグゼクティブ層の転職支援を強みをもつ転職エージェントです。1988年創業の歴史ある会社で、シンクタンクを含め各業界に精通したアドバイザーが1000名以上在籍しています。

独自のネットワークを通じて年収800~2000万円のハイクラス求人(役職によってはそれ以上)を多く扱っており、オリコン満足度調査のハイクラス転職部門で7年連続No.1に選ばれています。

キャリア相談から求人紹介・面接支援まで全て無料でサポートしてもらえるため、気になった方は公式ページから無料登録してみてください。

JACリクルートメントの良い評判・口コミ

40代男性

JACリクルートメントの良い評判・口コミ

30代男性

| JACリクルートメントの概要 | |

|---|---|

| サービス名 | JACリクルートメント |

| 公式ページ | https://jac-recruitment.jp |

| 分類 | ハイクラス転職エージェント |

| 本社 | 東京都千代田区神田神保町1-105番地 神保町三井ビルディング14階 |

| 運営会社 | 株式会社 ジェイエイシーリクルートメント 厚生労働省 有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-010227 |

| 料金 | 無料 |

MyVision(マイビジョン) | シンクタンク・コンサル転職に特化したおすすめ転職エージェント

【公式】https://my-vision.co.jp

MyVisionは、シンクタンクやコンサルティングファームへの転職に特化している転職エージェントです。シンクタンクを含むコンサル領域においては業界トップクラスの転職支援実績を誇っています。

フェルミ推定やケース面接など特有の選考対策が充実しているだけでなく、質の高いキャリアアドバイザーによる支援にも定評があります。未経験からのシンクタンク転職にも対応しており、累計1,000名以上の支援実績を誇ります。

既に転職活動中の方はもちろん、将来的な転職に備えて情報収集したい方のためのオンライン無料相談窓口も用意されているので、気になる方はチェックしてみてください。

MyVisionの良い評判・口コミ

20代男性

MyVisionの良い評判・口コミ

20代男性

| MyVision(マイビジョン)の概要 | |

|---|---|

| サービス名 | MyVision(マイビジョン) |

| 公式ページ | https://my-vision.co.jp |

| サービス分類 | コンサル業界特化型転職エージェント |

| 対応地域 | 日本全国 |

| 料金 | 無料 |

| 運営会社 | 株式会社MyVision 厚生労働省 有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-314719 |

【参考】MyVisionの評判と口コミ

ビズリーチ | シンクタンク求人のスカウトを受け取ることができる転職サイト

【公式HP】https://bizreach.jp

ビズリーチは高年収のスカウトが届くハイクラス転職サイトです。登録するとヘッドハンターや企業から良質なシンクタンク業界の求人に関するスカウトが届きます。

有名なシンクタンクからスカウトが届くことに加えて、シンクタンク業界の非公開求人を扱う全国のヘッドハンターからスカウトが届くこともあります。

ビズリーチの利用者の約7割は自分の市場価値を知るためにビズリーチを利用しています。今すぐ転職予定のない方でも無料で利用できるため、気になった方は無料登録してみてください。

ビズリーチの良い評判・口コミ

20代男性

ビズリーチの良い評判・口コミ

20代男性

| ビズリーチの概要 | |

|---|---|

| サービス名 | ビズリーチ |

| 公式ページ | https://bizreach.jp |

| サービス分類 | ・転職サイト ・スカウトサービス |

| 特徴 | ・年収1000万円以上の求人が多数 ・200万人以上が利用する国内最大級の転職サイト |

| 求人掲載件数 | 183,173 件(2026年2月時点) |

| 運営会社 | 株式会社ビズリーチ 厚生労働省 有料職業紹介事業許可番号: 13-ユ-302647 |

【参考】ビズリーチの評判と口コミ

シンクタンク企業一覧

シンクタンク企業を一覧で紹介します。

金融機関系シンクタンク企業一覧【8社】

金融機関系の大手シンクタンク企業を一覧で紹介します。

| 野村総合研究所 野村HDのグループに属する大手シンクタンク・システムインテグレーター |

| 日本総合研究所 SMBCグループのシンクタンク。経済分析やITサービスを通じて金融機関や企業の成長を支援 |

| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 三菱UFJフィナンシャル・グループに属する大手シンクタンク |

| 大和総研 大和証券グループのシンクタンク。経済調査・政策研究に加えてITソリューションの提供にも注力 |

| みずほリサーチ&テクノロジーズ みずほFGに属する金融系シンクタンク。経済・金融マーケットの調査に強み |

| ニッセイ基礎研究所 日本生命のグループ子会社として1988年7月に設立されたシンクタンク |

| 東京海上研究所 東京海上グループのシンクタンクとして保険・金融にかかわる調査を行う |

| 三井住友トラスト基礎研究所 三井住友トラストHDグループのシンクタンク。不動産市場・不動産金融のリサーチに強み |

事業会社系シンクタンク企業一覧【17社】

続いては、事業会社系の大手シンクタンク企業を一覧で紹介します。

| 三菱総合研究所 1970年に設立された三菱グループの民間系シンクタンク |

| NTTデータ経営研究所 1991年に設立されたNTTデータの完全子会社の民間系シンクタンク |

| 富士通総研 1986年に設立された富士通グループのシンクタンク |

| 日立総合計画研究所 1973年に設立された日立グループの戦略シンクタンク |

| 電通総研 電通グループに所属するシンクタンク・システムインテグレーター |

| 博報堂生活総合研究所 1981年に博報堂が「生活者発想」を具現化するために設立したシンクタンク |

| 情報通信総合研究所 1985年に設立されたNTTグループの情報通信分野専門のシンクタンク |

| KDDI総合研究所 KDDIグループの研究開発の中核を担うシンクタンク企業 |

| 三井物産戦略研究所 1999年に設立された三井物産グループのシンクタンク企業 |

| 伊藤忠総研 2019年に設立された伊藤忠グループのシンクタンク |

| 住友商事グローバルリサーチ(SCGR) 2004年に設立された住友商事グループのシンクタンク |

| 丸紅経済研究所 2024年に丸紅からスピンアウトして設立されたシンクタンク |

| S&E総合研究所 1991年に設立された三井不動産グループのシンクタンク |

| 日鉄テクノロジー 日本製鉄グループに属するシンクタンク企業。環境・省エネ技術などを調査 |

| 東レ経営研究所 東レグループの最新技術を研究するメーカー系シンクタンク |

| TBSメディア総合研究所 TBSホールディングスに属するシンクタンク企業 |

| エフシージー総合研究所(FCG総研) 1985年にフジサンケイグループの調査・研究機関が統合されて設立されたシンクタンク |

政府系シンクタンク企業一覧【5社】

続いては、政府系のシンクタンク企業を紹介します。

| 経済社会総合研究所 GDP統計などの計算を行う内閣府のシンクタンク |

| 経済産業研究所(RIETI) 2001年に設立された政策シンクタンク |

| 日本国際問題研究所(JIIA) 国際問題や外交・安全保障政策の研究を行う政府系シンクタンク |

| 防衛研究所 防衛省のシンクタンク。安全保障や戦史に関する調査研究を行う |

| 産業技術総合研究所 科学技術の研究開発を行う日本最大級の公的研究機関 |